力敏感原理先驱:美国科学院院士孔正

施永德(复旦大学上海医学院生物物理学教授)

从2011年上海国际力生物学学术会议说起

2011年11月4~8日,笔者以上海市生物物理学会秘书长的名义,参与组织召开首届国际力生物学学术会议(The 1st International Symposium on Mechanobiology),会上聚集了300余位国内和国际力生物学的专家教授,来交流有关力学、医学、生物学的最新研究论文。会议有幸邀请到了美国科学院院士孔正教授来做题为“力感觉的分子基础”大会报告,介绍了他所领导的课题组如何发现与证实了力敏感离子通道的存在、分子生物学基础研究及其在医学生物学中的重大意义。孔院士还主持了此次会议一系列的“力敏感蛋白与离子通道的专题分会场”。笔者是医学院校的生物物理学教授,也从事力生物学的研究,从以往的文献来看,离子通道限于两类:即电压门控(voltagegated)与化学门控(chemically gated)。在上个世纪末与新世纪初,吸引着孔院士与其他科学家们注意到对这个新领域的开拓。笔者认为离子通道的开与关,是任何生理与病理生理行为所涉及的,这是写此文的缘由之一。

2011年上海力生物学学术会议上笔者与孔正院士会面交谈时的照片

其次笔者对孔院士在2005年英国《自然》杂志,第436卷第4期第647~654页上题为“力感统一原理的探讨”发表的文章,翻译成为中文版,后经孔正院士逐字逐句校正与并补充入至2012年为止的新内容,收集在上述会议论文集中,由上海科学技术文献出版社在2012年出版。该文中一则综述了孔院士自己课题组对大肠杆菌中分离出力敏感离子通道蛋白过程,孔院士命名它为MscL (mechanosensitive channel of large conductance, 高电导的力敏感通道),并确定其三维结构与证实其动态力启动与关闭离子通道的功能,其力传导是通过脂肪双层膜的;二则他提出了所有生物对于这种对力的感觉机制,是及其保守性的、具有统一性的管理规则,不管是低等的细菌还是高等动物、植物直至哺乳类与人类都存在着力感受的本能及其分子生物学的共同基础,这篇文章的观点对中文阅读者是一个良好的普及与继续教育,这是笔者写此文的另一缘由。

第三缘由是,2021年诺贝尔医学生理学奖是授给David Julius 和Ardem Patapoutian两位科学家,表彰后者发现哺乳类动物中的Piezo蛋白家族是力的感受分子受体(详见下)。他们所用的思路、方法、技术、结果是与孔正院士在上个世纪末在大肠杆菌中发现力敏感离子通道蛋白MscL,是不谋而合,只不过是孔院士早前以大肠杆菌为材料所得,而预言着今后所有生物体系都会有这种力传播与感受方式,而领诺奖的两位科学家,因为他们发现了哺乳类动物中的Piezo蛋白家族是力感受蛋白的进一步体现了孔正院士的预见。因上述缘由笔者写此文的。

力的普遍存在

力,再普遍不过。即使静止的物质之间也有万有引力。植物不断感受地心吸力,指导根往下长来吸水,茎朝上长去求光。我们的骨骼不断量度所承受的力。长驻太空站,零重力导致太空人骨质松软。我们静坐时也得心跳呼吸,都是器官用力的操作。更何况动物者,动之物也。存活靠抵御,逃窜,捕食,性交,(英语所谓4F’s: fight, flee, feed, and f_ _ k )都是行动,在大自然里寻水觅食,配对求欢,闻声见机而动。这都是以神经,肌肉,骨骼,关节等等制造运动。运动来自力,牛顿第二定律就是力与运动关系的定量描写。不管是静态还是动态,各种器官也得不断量度所承受的力。心脏血管量度应对血压;肺泡量度气压,肠胃膀胱感觉物力压,腎脏量度渗透压。尽管这些力的量度不为主观意识所及,但都是生存所必需。意识所及的力感包括听觉,平衡觉,触觉和本体感(详见下)更为明显。对器官及组织的解剖,生理,甚至病理都有极多研究。然而,从分子生物学的角度去看,我们的理解浅薄苍白。上述百十器官组织都应该有多种力敏感的分子,但直到今天,我们能认识的,寥寥无几。

Piezo蛋白家族

2021年诺贝尔生理学或医学奖褒奖对温度和触觉受体的发现。这些受体都是离子通道(ion channels)。是把刺激转化为电流的媒介。温度受体的发现固然重要,但升温如何打开离子通道,里边的分子机制目前还没有共识,正在研究。触觉是机械力感受的一种,而力的感受却有一种统一的原理,讲生物所感受的力来自脂肪。这说法似乎奇异,但的确是科学界共识的定论。这原理的发现和证明来自孔正的实验室(见下)。

帕塔普蒂安他们在2010年发现一种动物的离子通道,称之为Piezo1。Piezo1这离子通道分布很广;包括皮肤,肺脏,膀胱,微血管,血红细胞等等。变异可以制出疏漏的Piezo1,引起多种家属遗传疾病。与Piezo1类同的Piezo2见于大脑与躯体感觉的神经元(somatosensory neurons),包括制造皮肤触觉的梅克尔细胞 (Merkel cells)。在小白鼠的从体感神经元里剔除Piezo2令白鼠四肢躯体的运动不协调,行动蹒姗。本体感觉(proprioception) 是一種極其重要的力感。身体所有肌肉和关节不断从周边神经往中枢神经汇报其所承受的机械力,以备摆布。我们闭上眼睛也知道手肘足趾所处的位置。我們缓步,奔跑,跳高时都靠本体感令四肢躯体运动相应。弹钢琴,打乒乓等等全都依靠这习而为常而不大为人们所知的本体感觉。(本体感觉的讨论可以参考笔者的网站http://www.lifestrenthen.com.cn里孔院士写的《日落》一篇)。

理解Piezo的结构和功能,得先得重温离子通道科学史。

离子通道有多种。首先得以彻底理解的是感受电压的通道。读者或者记得神经细胞(神经元)制造一种动作电位 (action potential),是大脑数码化信息的单位。动作电位的操作来自感应电位的离子通道。是在细胞膜里镶嵌在脂质双分子层里 (lipid bilayer)类似滤漏斗形状的蛋白质,可开可关。通道的机构和原理研究过程极艰难复杂,包括多种专业的合作,于2003获诺贝尔化学奖。(部分工作可参考孔院士写的《安娜.卡列尼娜法则》,存于笔者的http://www.lifestrenthen.com.cn)。

动作电位在神经元的轴突里和神经元之间的突触传递。讯息可以传递,但终归得有个来源。这犹如邮件的送递或推特的转发,总得有写信发信的源头。而来源就是刺激的受体,包括应对机械力的离子通道。力打开某些敏感的通道令受体细胞的电压升高,营造“受体电位”(receptor potential)。受体电位犹如写信发信,可以激起犹如邮递的动作电位,在神经线路上传递。感受器官都设有营造受体电位的离子通道。应对机械力的受体叫力敏感的离子通道(mechanosensitive ion channels),包括Piezo1和Piezo2。分子机制是生物学的终极问题。力敏感离子通道这种分子,包括Piezo,究竟是如何接受力而打开的?这问题从孔正院士他们的研究得出答案。

从DNA-RAN-蛋白质传递链入手,用酵母、大肠杆菌等微小生物解密的思路

人们关心的是疾病和保健,但孔院士的科学研究不从人类的生理或病理出发。工作沿着经典基础科学的思路行走,追求对所有生物底层共通的物理及化学原理的理解。众所周知,上世纪中叶生物学来了一场革命。从DNA双螺旋结构到DNA-RAN-蛋白的信息传递以及遗传密码的解密,生命的形成和基础结构开始得到彻底解释。经过这拐点,生物学深度发展,跟化学和物理学紧密挂钩,结合成分子生物学。这场革命由一群物理学家的呼吁开始。他们认为以前一般生物学所关注的动物植物过分复杂,基础理解的起步应该以相对简单的细菌(如大肠杆菌)和更简单的噬菌体(攻击细菌的病毒)为研究材料。理据基于进化论。生物可以有表层的多姿多彩,但底层结构单一保守。比如鱼鳍, 翅膀,蹄爪,手足有别,但所有脊椎动物的前后四肢的设计是一样的。所有生物同源,所以越是基础的原理越是保守。人的血红素跟动物的血红素几乎没有区别;人与草履虫的钙调蛋白几乎完全一样。拿简单便宜的细菌和噬菌体来研究容易寻找底层统一的真理。当年革命有个口号说“大肠杆菌的真理也是大笨象的真理。”(What is true for E. coli is true for the elephant。)这也是确实的描写:细菌和大象用同一遗传密码;所有DNA都是双螺旋,里边的核苷酸程序决定基因及蛋白的结构。

如上写,早前虽然没有离子通道这种蛋白分子的切实理解,但已经有动作电位和感受电位的描述,来自动物神经生理学的研究。按孔院士自述,他认为电生理也是来自进化,应该可以用微生物来研究。当时日本学者已经发现单细胞的草履虫也运用动作电位来调节其游动,这是微生物学与电生理学合作的开端。然而,“微生物”种类极多,大小不一。草履虫长约100 微米,酵母约10 微米,大肠杆菌长只约1微米(微米=10-6m) 。研究神经的经典电生理技术可以用来研究草履虫,但无从处理更小的酵母或细菌呢?

电生理技术在不断进步:并应用于细菌学研究

1980 年代德国的E.Neher和 B. Sakmann发明了膜片电压钳技术,这技术是把小片的表膜吸进小玻璃管电极的尖端,令尖端开口处小膜片的脂肪与玻璃紧密粘接以致绝缘。膜片遂把小玻璃管内外的电场分隔;之间的电压和相应的电流可以人为地控制和量度。这技术最大的贡献是可以用以观察和量度通过单个分子的电流,可以看出单个离子通道的开关。这观察个体分子行为的方法,极为难得。领1991年诺奖。

按孔院士的描述,他跟合作的博士后们把膜片电压钳技术引进实验室,理想用这新方法去探测酵母或细菌的表膜。大肠杆菌毕竟太小,与膜片电压钳的电极相约,难以操作。但文献上有药物或基因变异的方法令细菌成长而不分裂,大大增加细菌的体积和表面积。电极变小,细菌变大,两相凑合,终于营造了研究细菌电生理的机会。细菌学和神经生理学是本来风马牛不相及,连接到一起有点不伦不类。细菌表膜从来没有电生理的摸索。这科学史上首次的摸索有如新大陆的探险,事前没有假想到能否碰到什么。幸运的是这探索马上得到结果。大肠杆菌表膜的电流明确显示有自能开关的离子电流,而且增加表膜的张力明显增加通道打开的频率。

大肠杆菌中找到了力敏感离子通道的蛋白与其对应的基因序列

找到力敏感的电流只是第一步。寻找相应的物质(离子通道这蛋白质)是一个明显的目标,但过程复杂,得运用多种化学和物理的技术,包括用去污剂把表膜液化,再加上脂肪去营造脂质双分子层,以电压钳证实活力。之后,跟踪与活力相应的物质,有如酶的提纯。提纯步骤繁复,包括差速离心,柱色谱层析等。分析虽然复杂,但原材料不靠饲养解剖。细菌繁殖快速,成本很低,原材料可以大量供应,有便于生化分析。这一段繁复的工作最后提纯出带力感通道的一种蛋白质,更找到相应的整个基因。孔院士把这通道命名为MscL (mechanosensitive channel of large conductance, 高电导的力敏感通道)。

力敏感离子通道的开关张力来自人工脂质双分子层的传导

孔院士更强调简化论(reductionism) 的哲理。终极实验只用一种提纯了的蛋白质(MscL)和简单的脂肪,而这力感的离子通道在脂质双分子层里保存应对张力的功能。由此,于1994年得出不容置疑的结论:张力来自脂肪。孔院士的“脂肪传力”当代力生物学的重要发现。

MscL三维结构及其开关的动态变化阐明了脂肪传导力的机制

工作发表后,引起多方兴趣,后来加州理工学院的科学家用X射线衍射的技术阐明MscL的三维立体漏斗形状及其α螺旋里氨基酸的分布。这是第一个得到透彻理解的力敏感通道。MscL的结构简单,是一个插在脂双层里的漏斗。本身是个五聚体,由5个同样的亚基 (subunits) 紧密结合而成。每个亚基有两条α螺旋插过脂双层。因为结构相对简单,大肠杆菌的分子生物学发达,原材料便宜,MscL在发现之后多有他人参与研究,包括以氨基酸变异及后果,分子动力学电脑模拟(molecular dynamics simulation), 电子顺磁共振波谱 (electron paramagnetic resonance spectroscopy) 等方法研究MscL的开关变形。MscL随着脂肪双层因张力增加而变薄,10条α螺旋躺平,打开一个通口,有如古老照相机的快门。

渗透压突变与遗传学剔除MscL通道蛋白基因证明:水稀释培养液导致细菌破裂死亡

按孔院士的解释,细菌在低雷诺准数(Reynolds number)的环境里生活,不可能感觉到风浪。对生存关键的机械力应该是渗透压。比如雨后,体外的水涌入细菌体内,迅速增加细胞质对细胞膜的压力。如不减压会导致表膜炸破,细菌死亡。果然,用遗传学技术剔除MscL与相类的通道之后,以水稀释培养液明显导致细菌破裂死亡。地球所有生物原先是来自水里的原核的细胞。古细菌也必需应对水的含量。量度应对表膜的渗透压应该是极为原始的生物物理原则。

MscL与Piezo不谋而合,所见相同

领诺奖的Piezo1和Piezo2 分子量极大,复杂的结构由清华大学北京结构生物学高级创新中心肖百龙教授的实验室分析出来。比起来,MscL就简单得多。但Piezo和MscL应对的脂质双分子层里张力是统一的。证据在帕塔普蒂安诺奖的讲词里重提。关键就是上述MscL所应用的简化论操作。即以提纯的Piezo1蛋白质和简单的脂肪结合后依然保存活力,彻底证明Piezo1离子通道所感受的机械力是脂肪层的张力,跟MscL一样。

按孔院士分析,物质感受脂肪层的张力这概念有更深的物理意义。任何镶嵌在脂肪层里高分子,包括蛋白质,都得接受来自脂肪的力。蛋白质在脂肪里变形(如从关形到开形)就要做功。这功不但移动内部的氨基酸,也移动周边的脂肪。所以任何离子通道,包括营造动作电位的电敏感通道,都得应对脂质双分子层内部的力分布以及外加的张力。即使某些力感通道为细胞内外的丝线所牵引,终归也得在脂肪层里变形,始终还得考虑脂肪层内外的机械力。

后继科学家们:既是任重道远,也是前途无量

孔院士的科学视野很广。他认为机械力无所不在。如上述,见于心脏,血管,关节,肌肉等等。也见于动物,植物,和各种微生物。细菌的MscL和动物的Piezo 各处一端。其中当然还有极多种类感应机械力的受体。有几个已被发现(TREK, Trp, Enac等)。是各国和国际生物物理研究的重点之一。从分子生物学的角度考虑,孔院士认为今天我们对生物力的彻底理解极为有限,能拿到手的力感受体分子及其基因,屈指可数。理解离开医药或保健尚远。我们知道有大脑环室性器官(circumventricular organs,专门测定系统渗透压)、主动脉压力感受器(baroreceptors, 量血压的感受器)、肌肉梭受体(spindle receptors,感受肌肉屈伸)等等。但对这里的分子结构几乎一无所知。(可参考孔院士写的《无知》一篇http://www.lifestrenthen.com.cn)。对后继的科学家而言,既是任重道远,也是前途无量。

孔院士经历科学路程的回顾:扩张视野,有利于多重创见

除了“脂肪传力”这著名的创见之外,孔院士还有如下几个方面的创建:(1)早年在草履虫的电生理研究中,挑选了多种变异。描写了基因变异相应的电生理与草履虫行为变化,这是遗传学和电生理学首次的结合,也是科学史上的创举。(2)筛选出来的变异之一,后来追踪到钙调蛋白(calmodulin), 并发现钙调蛋白分区作用的原理,对细胞内钙的运作,包括心肌管理的电生理学,极有影响。(3)以膜片电压钳探测多种微生物,包括不能行动的酵母,发现都有生物电流。这发现吻合今天基因组的观察,观察所有生物的基因组里都可以找到相应于多种离子通道的基因。这些机关在现存的千万物种里肯定具有功能,虽然目前还都未有多少认识。在科学史上,我们首先观察到动物肌肉和神经的生物电,但在进化史里离子通道显然远早就出现,尤其为了应对来自水的渗透压,因为水是生命的基础。我们在火星上寻找水的痕迹,用以考察今天或当年生物存活的可能。

如上所述,孔院士的毕生事业走经典分子生物学的思路,应用微生物去追求所以生物共通的底层原理。孔先生的博士论文有关生物化学;在第一个博士后期间研究草履虫行为的变异与遗传,在第二次博士后期间学习电生理学的原理和操作,所以学识驳杂,思路宽广。按他的说法,科学知识太多太广,不可能全懂。但也不必只往单独一个专门去钻牛角尖,建立条条框框,把自己束缚绑定。科学应以解答问题为主。某些问题可能需要多种方法或技术来解答。个人不懂的方法或技术可以学,也可以跟同事或者博士水平的学生合作。不应该把思想圈定在学科或技术的框子里。人们往往不愿意离开专业城池的一步,这有多种原因,包括习惯和勇气。孔先生常说成就在乎“胆识”,“知识”之外应该有探险的“胆量”。在小范围里钻研容易写内卷。扩张视野,有利于多重创见。

精通双语,对中西两种文化的理解

孔正院士是广州人。不满16岁就于1955年毕业于广州第七中学。随后就读湖南医学院三年和香港崇基学院生物学四年。之后往美国深造。1968年在宾夕法尼亚大学取得博士学位,又继续当了两次博士后。起始在加州大学圣巴巴拉分校建立实验室。于1973年搬到威斯康星大学麦迪逊分校,长期作教学和科研。2011年选为美国科学院院士。到2015年才退休。

孔院士为人随便不羁,不以个人或他人的名衔地位为重。按他自评,似乎有点广东人的倔强脾气,但对学术却非常严肃认真。发表过200多篇科学论文,多篇见于《自然》《科学》等国际一流的杂志。 按他描述,常以杜甫的“文章千古事”作自我警惕。认为文章发表以后,无从修改,所以得非常谨慎,字斟句酌。

孔先生的兴趣很广。业余习油画50多年。经过严格筛选于2018年成为美国油画家协会(The Oil Painters of America)的准会员。画作见http://www.ching-kung-art.weebly.com。追求以国画的笔法掺入西画的构图和意境。

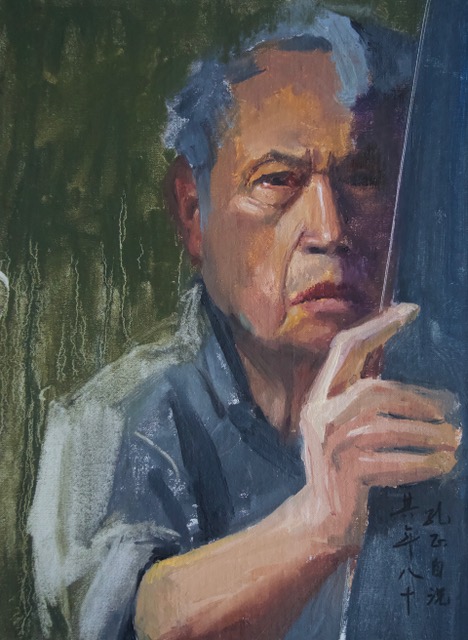

孔正院士给自己画的油画

孔先生在国内成人,在美国成家,故此不但精通双语,也对中西两种文化多所理解。欣赏西方的科学逻辑思维,也欣赏我国的文学书画成就。近年,特别是退休以后,不断写散文过百篇。他跟笔者说“我个人的兴趣很广。科研之外,对美术,文学,哲学也都有爱好。思想芜杂。所以散文包括在中美两种生活的经历,中西文化的对比和感受,新近科学或哲学论说的读后感,文学欣赏,文字游戏,情趣笑谈。 走到人生边缘,更多的是在人文与科学之间追求对“人”和“人性”彻底唯物的理性解释,尽管是有限的。从科学人的角度看问题,作品往往跟文人的风格不一。此外,写作以趣味和意义为出发点。有抒情幽默的,有评事论理的。范围宽广,题目多多。从文章的内容,写法,到整体的组合都与坊间的散文不同。既有轻松的文艺消遣又有严肃的哲理讨论。但这种“异常”或者也是一个优点,可以看为散文写法的一种创新吧。散文没有规定得由文科出身者来写的。

孔院士以身作则表达了华人在科学界中的杰出贡献外,他以现代认知心理学作自我分析,描写了他对汉文化的底层的认同以及对国家进步的欣喜。情情理理都写在他的散文《山中江上总关情》中,他的这文章与其他多篇散文将逐步可见于笔者的网站http://www.lifestrenthen.com.cn。