5 在林甘的亲朋好友

父亲的山玉米结拜兄弟:绍抄叔公、绍地叔公、绍砍叔公

他们三人与我的父亲合租来龙山顶北麓的荒山野岭(地名:龙颈尖),它属永康县地界。来龙山是一座分界东阳和永康两县的山脉段,其南麓属于东阳县地界,而北麓属于永康县地界。永康山主出租了这一大片荒山野岭,开垦后连续三年山玉米获得大丰收,该消息为附近百姓所知成为佳话。

绍抄伯公:有两个儿子名世云与世方,有一女名卿伦。有一年叔婆生病,我正好在家探望父母,我亲自到他家探望叔婆,顺利地解决了当时叔婆的病痛。现在他的孙子孙女及其后裔满堂。

绍地伯公:生于1905,故于1978,有三个儿子:世才,世县,世丁。现已孙子、孙女及其后裔满堂。

绍砍叔公:生于1915,故于1979,有儿名世团,有孙儿名庆华,孙女华军与华娟。华娟在浙江医科大学毕业,为考研究生事我们互相通过信。

关于林甘村的施氏辈份排列系统见《插入篇:辈份排列》。

1957年拯救我母亲五位朋友

施家喜阿叔:故于1968,有女“三梅”:梅玲、梅兰。梅宝。

施世富阿叔:有儿子祖辉、祖伟;女儿藕仙,现已经孙辈满堂。

施龙林(又名建中)阿叔,有三子:万里、向东、向阳,一女儿芬芳。

张锦江大夫,内科医生,由于他在医术医德高尚,拯救了我的母亲。

施伯珠叔公,当时是东阳中学教我的物理学老师。

《插入篇“救母”》的短文就是叙述以上五人如何地拯救了我的母亲的经过。

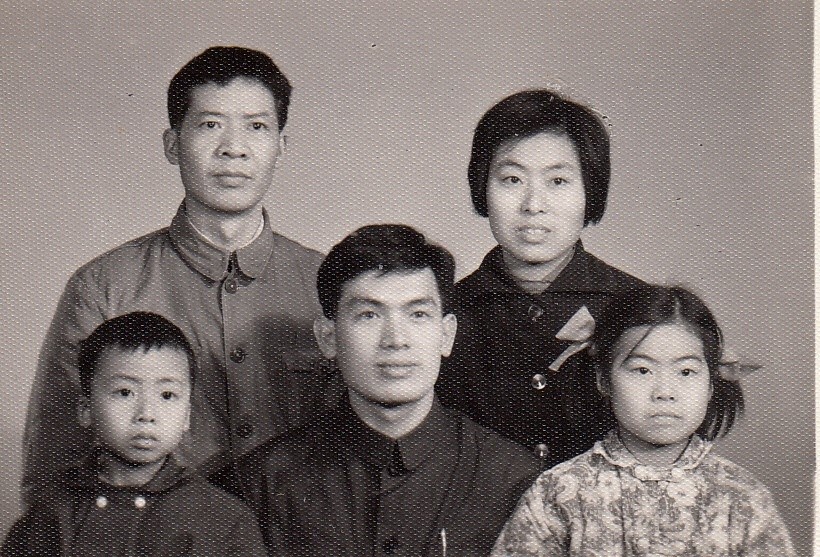

家人介绍:父亲施世听、母亲马菊花、弟弟施祖康、妹妹施九女

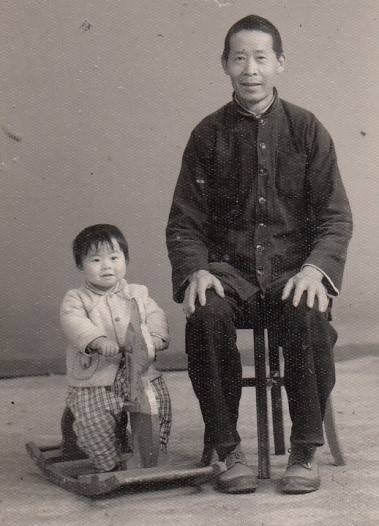

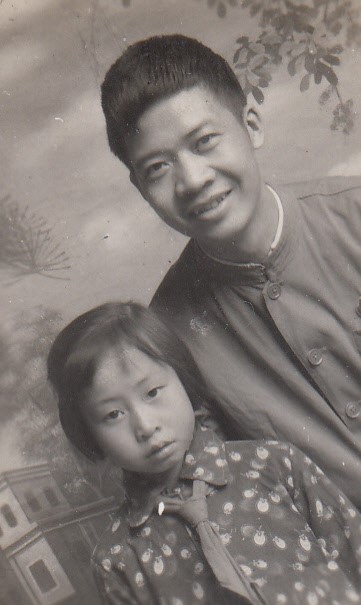

我的父亲与母亲在前文有所述说,在此不必重复。他们两老应该说,在其晚年应该是很幸福的。在1970年父亲专门来上海看望我们的小家庭(我、我妻子和我的2岁女儿),为了减轻我们的负担,他愿意将2岁的孙女带回林甘村,由他们抚养,以支持我们在单位的工作。我与妻子商议不准备让两位老人带,准备自己亲自带领与教育孩子。我父亲很不开心,他自己就与孙女玩了几天,拍下如下这张照片,他说他有这张照片就可以天天见到孙女了,他就回林甘,继续务农去了。

1970年我父亲与孙女玩的情景

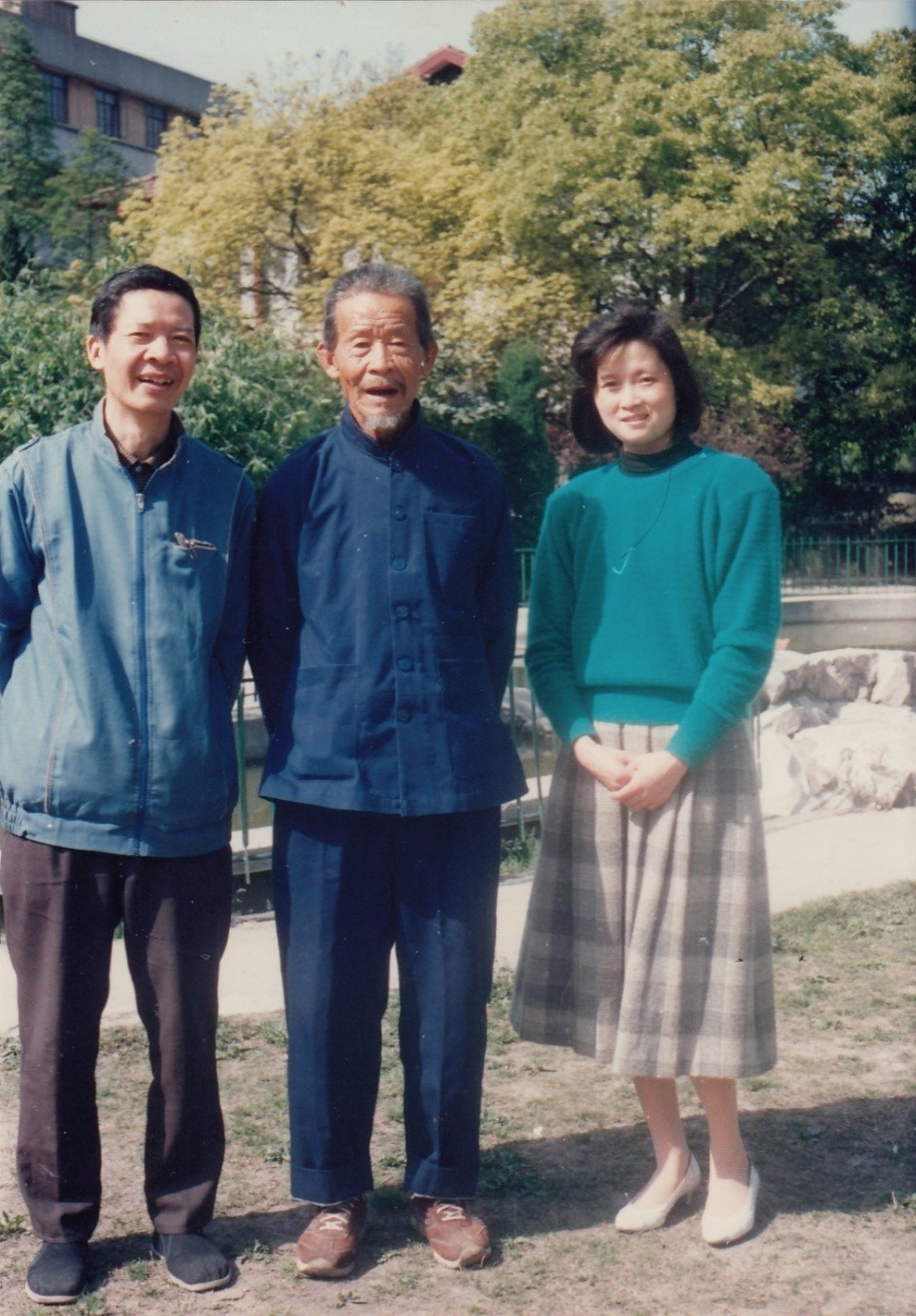

1990年,父亲已到80岁,我们搞了个自取其乐的庆祝与旅游活动。在那时录像设备还非常稀少,我在上海请了一个摄像师并租了一台摄像机,在林甘拍我们自己的活动的录像。那时我的堂兄施祖桂还很健康,帮我们杀鸡也拍了下来。我母亲自己烧主食与副食请村友吃饭也拍,而且通过电视机可播放出来,大家玩很开心,因为在这个村庄这种玩法还是第一次。在林甘村玩好后,我们又到我妹妹的磐安县住所和周围玩,可爱的小外甥马安平(后改名马如箭)与我们大人一起玩,叫他唱歌他就唱歌,叫他朗诵古诗他就背诵,也都拍下来,在电视机里放出来自己看自己。之后我们又到上海和南京我和弟弟的大学和附近玩。在我的大学里我父亲与许多领导人接见和握手,当着别人问起他现在生活如何时,他们顺口而说:“我们要感谢共产党和毛主席领导我们翻了身,过上了非常非常好的生活。”在南京我弟弟领他们玩了中山陵、明孝陵、总统府、灵谷寺等名胜古迹。他们为自己培养了两个儿子成为教授、一个小女儿成为护士师而自豪,他们自然地也受到了林甘村所有村民的尊敬,而且成为林甘村全村夫妻生儿育女后如何培养子女自然榜样。在他们的榜样之后,在林甘村不知道有多少农民之家培养出大学生、硕士生、博士生、教授、高级工程师分布于全国各地与全世界各地。当地人称林甘村是“教授村”、“博士村”的。我与我弟弟回乡,只要说我们是施世听的儿子或施九女的哥哥,临近各处的老百姓就知道我们是谁,如果只说我们的名字,这里的老百姓是不知道我们俩是谁。因此我的父亲、母亲、妹妹在这个区域是名人。

在1990年我父亲80岁时,我的父母在上海与南京住了几天,像《红楼梦》的刘姥姥访问大观园的情景,访问了我和弟弟的大学(上海医科大学与南京理工大学)以及上海市与南京市名胜古迹。

我父亲与我的首位教研室领导郑葆芬教授会见。

我父亲与我的终身搭档步燕芳技师会见情景

为了纪念上海医科大学这个校名,步燕芳技师特别带我们专门到大门口摄影

这张照片是在1990年5月在上海施永德儿子家中拍下的集体照片

我的弟弟组织我们旅游中山陵,我的妻子黄蕴英牵着我母亲的手走上、走下中山陵的几百步台阶

我弟弟施祖康拍这照片说:“父亲如果有皇位是传给长子和长孙的,我老二是挨不到的”,哄得大家哈哈大笑。

父母与南京施祖康一家的合影

我的母亲故于2006年,享年89岁。我的父亲故于2007年享年97岁。我的父母安葬骨灰时全村人都来送葬,按照习俗我们村庄每户要派一个代表来吃“长寿饭”,以沾沾我们父母的长寿源泉。我们的邻居都来帮我们准备这顿饭,我们家和邻居家的空地都腾出来,放桌子板凳用餐。用这顿餐的餐费,竟是两位老人藏着没有用掉的儿女们给他们养老的钱。他们一直在林甘村自己种着蔬菜、养鸡生蛋供他们自己吃,直到故世前半个月,还能够劳动。收获的东西他们吃不完。他们故世以后,留下的遗物有:自己亲自织出的很多匹的未用的新土布、木柜子里许许多多的谷子、还有为自己留着没有用的棺材板(因为火葬棺材板就留着没用了),还有很多为后代准备整修房屋的木材、砖头与瓦片,还有许许多多农用、篾用、木工用的种种工具、还有我们子女给他们的信函、发表论文、发表书籍整整齐齐地放在柜子里。当大家看到如此情景时,既有凄凉的一面,也有敬佩他们的一面。凄凉的一面是:人走了,两位老人创建的一切东西都静静地留着;敬佩的一面是,这对老人把一辈子的精力和贡献给子女,对子女进行了培养,而用自己勤劳的一生,为子女和村民做出了榜样:他们一辈子不做任何错误的事,一辈子依靠自己的勤劳度过了一生。

施祖康

是我的同胞弟弟,虽然比我小三岁,他十分有主见。从小就是一切事情要胜过我的。不论是小学、初中、高中、大学的学习成绩均超过了我,而且一切事自己能够作主。他小学毕业后,考入金华第二中学,在该中学念完初、高中后,考入中国炮兵工程大学,该大学先在哈尔滨、后到武汉,最后到南京,就是现在的“南京理工大学”的前身,这是一所军工部管辖的大学。他大学毕业以后,留校先后任助教、讲师、副教授、教授直至退休。他是中国机器人的专家,在该大学他创建了机器人研究所,任首任所长,培养出十多位研究生。只要在网络里打入他的名字,就可以列出他的许许多多的发明创造的(我弟弟施祖康在2018年7月21日故世,享年77岁,有《施祖康教授科技档案集》一书,可见他的科技成果,在此就不多说)。

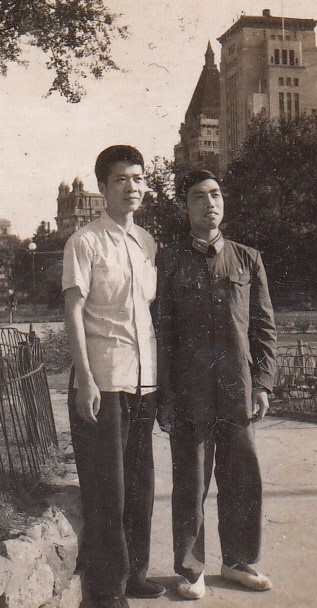

1958年我与弟弟施祖康(他是海军战士)在上海美伦照相馆拍下照片

我们兄弟俩在上世纪60年代拍的照片

施九女

是我的第二个妹妹(第一个妹妹一岁时夭折),在1958年我已经在上海读大学的时候生的,与我相差20岁。由于1957年我母亲因为怀孕,私自用土法流产而患破伤风症,几乎送命而被救回(此事已经在上文“救母”中说明,此处不再重复)。在1958年我母亲又怀孕了。我写信告诉父母,要总结以往教训,要把这孩子生下来。那年春节我回家过年,妹妹已经生下(该年为新中国诞生九周年,故取名“九女”以纪念)。面对可爱的妹妹,有说不出的高兴;但是面对母亲,生了妹妹后的面孔皱纹的增多与加深(因为我母亲是40多岁生妹妹的)。然而由于这个小妹妹的出生,加上我自己读大学过程中没有向父母要经费,而是通过自己勤工俭学获得经费来支撑自己的学杂费的;加上我弟弟的大学是军校,一切开支是免费,而且还有生活费补贴;因此父母亲依靠自己的劳动,抚养这个小妹妹,是非常容易的。尽管此时农村过早地实现合作社化与公社化,农业生产歉收,但是他们三口子就依靠自己的自留地来养活他们自己也是毫无问题的。他们三口子不知不觉地度过了中国最困难的经济时期、经历了四清运动和文化大革命,我的妹妹已经长成了一个非常漂亮的大姑娘。我的妹妹就在自己的村庄读完小学与初中,就一直跟着父母在家务农。文革结束,恢复入学考试后,我妹妹考进了金华卫生学校,毕业以后在医院里做护士。由于那时我家有两个讲师(我和弟弟),也算是书香门第,来求亲的很多。我给妹妹介绍一对象,我父母也同意,但是我妹妹不同意。以后我妹妹被自己所在医院同县城的一位叫马禄忠男孩追上她。马禄忠紧追不放。他就抓紧向我父母送礼。我的父母大为生气,他们认为女儿出嫁的婚姻之大事应该由大人做主的,未经他们同意,女儿不可以自己许诺让男孩子来送礼的。因此我们父母拒绝,但是他们不骂马禄忠,而是事后骂我的妹妹,说我妹妹还没有向他们请示汇报,自作主张轻易处理此事。此事闹得非常僵,最后我妹妹写信给我,问我如何处理为好。我说嫁人之事主要处决于妹妹自己的最后的考察与决定,如果妹妹要嫁给此人,我们就慢慢说服父母顺从妹妹的意见。我妹妹是一个善于自己作主的姑娘,她从各方面考察,认为马禄忠是可靠的男孩子,要我去说服父母同意她与马禄忠继续进行交往。我写信给父母,说妹妹婚事大人可以发表意见,但是最后应听从妹妹自己的决定。马禄忠为了获得我妹妹,他也看到有希望存在,就下了大功夫追求这门婚事。他是一个中学的中共党支部书记,每个周末踏着自行车,要踏30多华里的山路,赴林甘村为我的父母干农田的活,他的干活的卖力程度,大大地感动了我的父母,使他们答应这门婚事。妹妹与马禄忠结婚以后,马禄忠不久晋升为该县的教育局的局长。他们小夫妻生下马安平(后改名马如箭),在小学四年级他就写下附后插入篇的优秀作文。中学毕业后考入石家庄铁道大学,已成为国内国际高铁设计师与施工管理专家。他是一个业余写小说爱好者,其处女作《雨水中的库恩巴》已在上海学林出版社出版发行。这作品描写他如何在非洲建造铁路的故事。

1968年妹妹施九女作为姐姐带领着弟弟施樟木和施立春一起玩了

作者施永德与带上红领巾的小妹妹施九女在上世纪60年代留下的照片

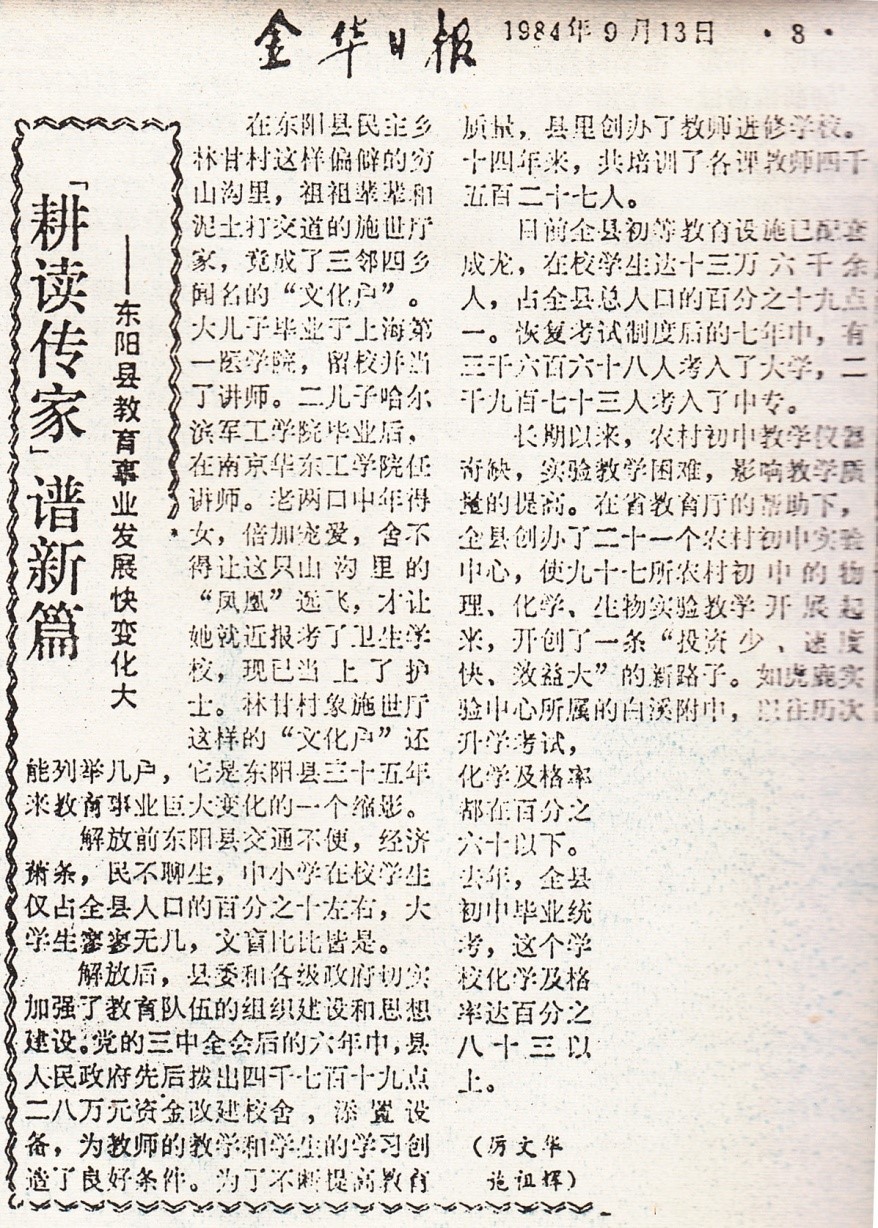

1984年金华日报报导:在东阳县民之乡林甘村这样偏僻的穷山沟里,祖祖辈辈和泥土打交道的施世厅家竞成了三邻四乡文明的“文化户”。大儿子毕业于上海第一医学院留校当上了讲师,二儿子在哈尔滨军工学院毕业后在南京华东工学院任讲师。老两口中年的女,倍加宠爱,舍不得让这只山沟里的“凤凰”远飞,才让她就近报考了卫生学校,现已经当上了护士。林甘村像施世厅这样的“文化户”还能列举几户,它是东阳县三十五年以来教育事业巨大变化的缩影。

施佛显、施祖桂、施祖溪

施佛显是我的伯父,施祖桂、施祖溪是伯父的长、次子。伯父是共产党领导下的林甘村首任村长。他在共产党工作队领导下,以村长的身份领导了了该村的土地改革。不幸的在民主乡(解放前为三沅乡)庆祝土地改革胜利成功的前夕因病故世了。他下葬的日子是1951年6月1日。那天我正在三沅小学庆祝六一儿童节的仪式台上做会议记录员,施玉卿(纯金的姐姐)来乡政府庆祝全乡土地改革胜利完成大会,路过时把我叫下,告诉我这一不幸的消息。我急忙回林甘村,此时我的两个堂哥哥施祖桂与施祖溪正在抬着伯父的尸体放进棺材里。一进院子我“哇”地一声哭了起来,使得在场办理丧事的全体大人跟着我的哭声,又哭泣了一阵子。就在这一年,我考入东阳中学初中部,次年清明节回林甘村,我亲自为伯父上坟烧香。我对伯父的记忆是非常深刻地,他曾经给我送过红蓝彩色铅笔,那时在偏僻的乡村这是非常珍贵的东西;伯父曾经带过我走远门访问亲友,他对亲友说,他自己代表着自己,介绍我是代表我父母身份的;在寒假里,我们为了割干枯的茅草,我们一起爬过周围很高的连路也没有的山。我的伯父总是很喜欢带我与他一起,寄希望于我有出息。

1990年大哥施祖桂与大嫂彩兰以及他们的媳妇抱着的孙儿晓晖

施祖溪的照片,背景是林甘村及其村后的层层梯地(摄于1990)

大阿哥祖桂(1997年故世,终生务农,享年77岁),生有三女(华卿、文卿、九妹)一儿(久望)。久望有子施晓晖,我曾经教过晓晖新概念英语第二册。2006年寒假里,我邀请晓晖到上海我家度寒假,并共同学习英语。他身体高大喜欢玩篮球,我专门买了一个篮球,让他到我的大学里,与一些寒假不回家的大学生篮球爱好者玩打球。就那个寒假我的母亲病故,消息传来,我们急急忙忙买了火车票为我的母亲送葬回乡。

小阿哥施祖溪是有文化的人,伯父让他到国民党军队做过事。解放前就从国民党军队里回来了,在林甘村结了婚,生了一个儿子(华荣),两个女儿(毓秀与秀娟,毓秀的女儿马丽君曾经为我工作过1年,是学气象的,1年后到浙江台州气象台就职)。施祖溪回林甘时曾经带回一把指挥刀,这把指挥刀的事把他害了一辈子。共产党每次搞运动说小阿哥有指挥刀,一定是在国民党里做过大官的,把他整的很厉害。因此他的文化一辈子没有被好好利用。由于他有文化,林甘村需要写什么资料,如编施氏族谱,少不了他帮忙。他一辈子务农而终。享年80岁。2014年我回家为父母上坟扫墓,小阿哥的儿子施华荣与媳妇施梅兰接待了我,我的妹妹与妹夫急急忙忙赶来与我会面。下面这张照片就是一个留念性的记录。

2014年清明节施永德回乡为父母扫墓时与施九女、马禄忠、

施祖溪的儿媳施华荣与施梅兰的合影

仁寿与丙丁、俊士、桂卿、汝林

村友施仁寿(比我大3岁左右)对我学习古典文学有很大的影响。他爱好古典小说。在他的家里收藏着许多古书,诸如:《三国演义》、《水浒传》、《西游记》、《红楼梦》、《隋唐演义》、《薛仁贵征东》、《薛丁山征西》、《罗通扫北》等木刻本均由。他不仅喜欢读,而且喜欢讲,成为该村的故事员。每当过年过节或下雨天,他在附近的空屋连续讲这些书的故事,听故事的爱好迷,坚持听他的故事,成为该村的一个重要的文化场所。自从我具有阅读能力以后,我就经常地向他借书。这些书全是竖行木刻本,年数已经很久,纸头颜色都发黄了。仁寿好客,我去借书总是同意的。他的书对我阅读能力和享受古典文学的提高,以及今后写作能力的提高打下基础。

丙丁是他的哥哥,俊士是他的弟弟,桂卿是他的妹妹,汝林是他的妹夫。解放以后,一些好事与坏事纠结了他们一家。丙丁是曾经参加过抗美援朝的中国人民志愿军的战士,曾经为抗美援朝保家卫国立下功劳的。复原以后在家种田。汝林是有文化的青年,会记账,被乡政府聘为财务工作人员。由于造房子需要现金,因挪用公款约300元的事要被公安局抓的。那天的公安人员来抓时,到了汝林妻子桂卿的娘家,也就是丙丁家。丙丁这位复原军人,正在厨房持刀切菜,听到这一抓人消息,手中拿了菜刀,出来与公安人员说话。结果公安人员以汝林致使丙丁持刀妨害执法,把此案升级判汝林为无期徒刑送新疆去劳改。桂卿此时已经怀孕,由于丈夫去劳改,她以自己做豆腐和养猪为生,生下腹中儿子,而且养大这儿子,不久以后桂卿生肝癌故世。全村庄的人对桂卿的表现十分敬佩,他是林甘村的贤妻良母。由于汝林在劳改农场表现不错,劳改局进行了改判,在上个世纪60年代回来务农。后来因有一个事故,汝林也突然故世。俊士是我的同年龄人,我们在村校读完4年的小学后,他留在林甘务农至今。现在仁寿、丙丁、俊士仍然健在。

阿钏舅母

外公的隔壁,有一位妇女,大家都叫她“阿钏”。我叫她“阿钏舅母”,因为她是马金有(是我的堂舅舅)的妻子,自然我叫马金有为舅舅。“阿钏舅母”是一个童养媳。所谓童养媳是,当一个姑娘很小時,就给了夫家,夫家父母就当作自己家人养着,要根据夫家大人的意见干些活,等到姑娘长到17、18岁,就与夫家的儿子拜堂结婚,为夫家生孩子与干活。阿钏就是这样长大以后成了马金有的妻子。林甘村解放后,共产党培养阿钏成为村干部,并发展她为中共党员,做林甘村妇女委员会的工作。给我记忆尤深的是在1957年8月,母亲生了一场大病,在离开家乡90华里远东阳县卫生院治病.我和父亲在卫生院陪着。父亲叫我回家一则借钱,二则打听我自己当年考大学后是否录取的信函。我回到家里,上海第一医学院录取我的通知书已经到了我家,并且要立即动身赴上海报到上学。阿钏舅母连夜为我做了两双新布鞋,我临走以前,她把两双新鞋塞进我的背包。阿钏舅母代表着林甘人的“慈母手中线,细针密密缝、唯恐迟迟归”的感情。

施家喜阿叔与施周丰

上面提到的施家喜阿叔,是我父亲的最好朋友。他有三个女儿:梅玲、梅兰、梅宝。他有一个侄子,叫周丰,是我的好朋友。他对我和周丰的文化教育是非常有影响的长辈。施家喜如同亲父一样关心着周丰的成长。

周丰自南强中学毕业以后,应国家需要赴大西北支援少数民族地区,在青海藏族地区搞文化宣传工作,在那儿当任重要的文化干部,直到退休年龄才回林甘养老。我们在读小学五六年纪需要离家住校的,我们俩是同睡一个被窝的学友。由于我家那时穷的连提供给我一个棉被的条件也没有,因此周丰让我搭他的棉被睡觉。周丰的年龄比我大,他是我的学长。在如何管理生活上,他是非常照顾我的。

至于施家喜阿叔,是我父亲的最好朋友。我们家有困难时,他总是是非常慷慨地支持我们。不论是劳力、金钱、粮食,只要张口向他要,他有,他就大大方方地支持我们家。至于在培养我的学业上,他是非常支持我们读书,他对文化与科学知识的颂扬与尊重是非常有诚意的。他经常在下雨天与晚上,带一根长烟筒,到我们抽烟聊天,如果快中餐或晚餐了,留他吃饭,他马上调转屁股就走,从不愿意吃我家的任何东西;反过来,我们在他家玩到快吃午餐或晚餐,他一定要留我们吃,否则他会非常生气,他是一个过于热情接待他人的人。在农忙季节,我父亲经常要与他换工,他的干活的卖力程度简直是他一人可以顶过几个人,他的胸大肌、背大肌、手臂的肌肉圆滚滚的,在夏日太阳下晒得发紫,汗水滴滴从他的皮肤毛孔里出来,他上身披一长布,干活时不断地顺手将长布把汗一擦,不停地干活。我们一起锄地,我观察到他锄地的用力而又优美的动作情景后,就仿造施耐庵描写武松景阳冈上打虎的细致写法,写成一篇题为“家喜阿叔种地”的作文,表达他如何锄地的动作过程的作文。我的作文老师楼嘉济先生,在全班语文课上朗读我写的作文给大家听,称赞我在日常生活中如何仔细细节,进行描写人物与动作的描写。这篇作文充分地反映我对家喜阿叔的尊敬和热爱。家喜阿叔在我家被火烧的一无所有情况下,支持了我父亲重建家园;在我母亲疾病垂危时,慷慨地援助我们救回我母亲的生命,他对我的培养和对我们家庭在困难中的慷慨支持精神使我终生难忘。

施世富阿伯

是我父亲最好朋友之一。曾经在我家被火烧的一无所有时,支持了我父亲重建家园;在我母亲生命垂危时,援助我们救回我母亲的生命,他对我的培养和对我们家庭在困难中的援助使我终生难忘。

施世治(锡林)伯父兼老师

是我的村校与乡校的老师之一,后来务农,对我十分关怀与友好。后有一天出门,因暴风雨刮一个重物,正好砸在他的头上而不幸故世。

马凤奎与他领导的林甘回乡学生团

马凤奎要比我大6岁左右,我们很早就认识。原因是他家离开我外公家很近。他在童年是要看一头水牛,我也要为外公看一头黄牛。我们不知不觉地在一个当地叫“东湖”的山坳里经常牧牛相会,我们之间就增加了感情。牛与牛之间一般情况下也是友好的。当牛自己在专心吃草的时候,我们就可以交谈和互相帮助。由于马凤奎是我的长兄,我当然一切听他的安排。此外我们曾经有过同一个私塾的同学,因此我们之间容易产生互相信任的交情。此外他的姓马,与我外公同姓的,其实他的基因半个是施姓基因,半个是马姓基因,因为他的父亲是入赘马家的,因此其子的基因马施各一半,但是其子女族谱上应该姓马的。马凤奎先读农业专科学校毕业,根据他的个人志愿要读综合性正规大学。当时国家规定凡是中专毕业的不准报考正规大学。马凤奎就的重新读普通高中,再考正规大学。经过另外再三年,他取到正规的高中文凭,他考入了“天津大学”。在漫长的求学年代里,他的社会组织能力极高,为人特别豪爽。每一年的寒暑假,马凤奎成为林甘村“回乡学生团的自然团长”。他把林甘村的寒暑假时的所有回乡学生(那时候林甘村只有小学,凡是读初中以上学校,均需要离家到学校去住校的),包括初中生、高中生、中专生、大学生组织起来(估计有20人左右)。在寒假时组织起来刻写自制的贺年片,向林甘村烈军属拜年,组织学生自编自导节目向全村人公演,组织学生篮球队与农民蓝球队对友谊赛。在暑假里,就仅仅组织篮球比赛,他把林甘村的优秀篮球运动员组织起来,到临近各村去比赛。马凤奎在组织篮球队,宣传篮球运动规则上,在林甘村可以说是最早的贡献者。后来随着马凤奎考入天津大学以及他回乡次数的减少,“林甘学生回乡团”也就成为“没有不散的筵席”了。马凤奎进入天津大学后,他曾经把他的很多在高中学习时数理化笔记本送给了我,希望我从中学习有益的知识,鼓励我与他一样考入一个正规的大学。马凤奎在天津大学机械系毕业后,在上海一个大工厂任高级工程师,至今我们还互相联络着,每次見面论及如上“林甘学生回乡团”有趣回忆。

施菊仙

是一位身材长的非常漂亮的女孩子,我与她是村校、乡校(小学)的同学,初中以后我进入东阳中学,她进入南强中学。在寒暑假回乡时,林甘村以马凤奎为首组织该村回乡学生团,我们一起开展种种活动。在南强中学的青年学生中,有很多男孩子追她。最后她选中了一位男生结婚成家。施菊仙是优秀的共青团员与中共党员,曾任金华丝绸总厂党委书记,她领导了上千职工的大型企业,是林甘村出生的首位共产党培养的女性优秀的企业家领袖。

施祖炎

我们是林甘村校与三沅乡校的同学。小学毕业后,他考入南强中学,我们就分开,只有在寒暑假的林甘回乡学生活动时,我们一起在马凤奎领导下开展种种活动。施祖炎自中学毕业后,曾经在林甘村剧团担任过重要角色的演员。前面已经叙述过林甘村属于金华专区,金华简称为“婺”,这地区流行的古装戏为“婺剧”。婺剧接近于“越剧”。但它与越剧相比,在唱腔上比较硬朗,在内容上包含越剧可表演文戏,也可包含京剧表演的武戏内容。在1949年以前,婺剧以古装戏为主;1949年以后才演些现代戏(但是该村民还习惯于看古装戏)。施祖炎的身材、发音、唱腔适合演“小生”。他具有演戏的天才,在老演员指导下,进步非常快。没有多少时间,他已经成为附近地区热爱的名演员。后来施祖炎报名支持大西北建设,在大西北担任重要的国家干部,为国家的大西北建设做出重要的贡献。

施世家、施世模、施世纪三兄弟

他们是“坤祥”施真凑的三个同胞儿子(所谓“坤祥”,要从“日月乾坤”四个字讲起。林甘村最早的老祖宗生下四个儿子,他们的各子后代称为“日月乾坤”四个“祥”,即“日祥”、“月祥”、“乾祥”、“坤祥”。这四个“祥”自然繁衍后代的人口结果是倒过来:“坤祥”>“乾祥”>“月祥”>日祥”。“坤祥”的人口数几乎占整个施姓的一半)。其中施世模与我年龄相近,我们是林甘村校与三沅乡校的小学同学。小学毕业后,他考入南强中学,我们就分开,只有在寒暑假的林甘回乡学生团活动时,我们还一起在马凤奎领导下开展种种活动。施世模以后进金华师范学校,毕业后在中学里教数学。他在中学里教数学非常好。他不仅理论好,而且数学的实际应用也很好。林甘村在“农业学大寨”时,在前山的山坳的派坑建筑一个水库,要穿过前山打通一个隧道,把水引过来供林甘村的生活、农业、发电用。这个隧道的设计就是有施世模亲自设计。林甘村人民从山的两侧同时按照施世模设计的方向开挖,最后两个方向打通时,证明他的设计几乎没有误差。证明了施世模是一位数学理论与实践结合很好的数学老师。

施世家是施世模长兄,他是林甘生产大队的会计。解放以后,在林甘村造的老式鲁班式的房子中,施世家所设计的屋宇是最优的。其屋的朝向、将牲口棚与厨房与正厅分开、正厅是二层一字排开朝南的、南边具有围墙、墙内有足够的面积可与种菜或绿化等体现了农民的幸福生活景象。在上个实际50年代,这屋宇在林甘村是最受人羡慕的。

施世纪是施世模弟弟。施世纪的子女中,有一个女儿叫施华芳的,是复旦大学生命科学学院的硕士研究生,继之赴美国留学攻读博士。我们互相认识的,当我回乡曾多次访问过施华芳的父母。由于我从事的生物物理,她从事的生物化学,两学科之间是“姐妹关系”,因此有学科间的亲近性。

施纯金

是我的村校与乡校的小学同学,在村校时他的毛笔书法是全校第一名,后考入金华师范学校,毕业中学任教语文至退休。

施振南

施绍兴之子,施世志之兄,他家是书香门第,是我的同村学兄,要比我大六岁左右。由于他家居住在我们家的高处,离开我们家高度不大,而且他家边有一个公用的水井,我是经常到这个水井挑水的,因此寒暑假我经常到施振南家玩,他高中毕业后,报考浙江医学院,毕业后任主任医师。他的兄弟叫施世志。

施祖留

比我大3岁,其父施章春。他家屋共有三间,依地势而筑构,东边一间是具有三层,另两间是两层,屋顶是平行三间合为一体的。其父设有一间屋专供祖留写字之用。其家父母爱施舍,欢迎与祖留的同龄人在此一起读书写字。我经常与祖留一起在此读书写字,祖留是我的学兄。我们之间是非常好的。然而如下的一件事,让我们分开。一个夏天傍晚,天已经比较黑了,我、我的弟弟、祖留三人到林甘溪洗完脚,回家走。我的弟弟有了一个新主意,说附近在修一个庙,在筑墙,筑墙用的墙线已经没用了,可以顺便拿来去放风筝。我们三人来到了庙边,去收集这些没用的墙线。结果那里是有人在看管的,那个看管人大喊一声,我们三人就逃。结果是祖留跑得慢,被抓住了。祖留被抓住以后,被有关人查问,认为是破坏庙宇的建设,把他进行“老鸦飞”(把祖留吊起来悬空挂起来打,最后祖留的父母为了救自己的孩子,被罚了赔款)。此后没有几天,他的父母决心把祖留送到别处当学徒,学的中药店经营技术,后来很久以后我们才見面。他已经是千祥镇一个中药店的店员,后来他与一个姑娘结婚成家,在千祥镇继承这个药店,他此事后再也不回林甘村,他是一个非常有志气、有骨气的人。我记得发生以上的事,那时我才10岁,我弟弟7岁,祖流是13岁。

施世南

在我有点懂事和会干活以后,我能够给父母解决忧愁的活,就是砍柴给母亲烧饭用或割草给牛羊吃。施世南是“乾祥”的后裔,按照辈份,我应该叫他为“叔叔”,但是我们之间只是互相叫名字。每逢寒假暑假,我们上山砍柴,我们总是互约一起上山,并能够顺利地砍到柴又挑回家来。那时他自己是一个人的家,自己管吃与住的,砍了柴是卖给别人的。在那时他知道谁家要买他的柴。我是砍柴给母亲炊饭用。两人目的不同,但行动是相同的。他可以砍到一担柴具有重量150-200斤,我只能他的一半,而且他总是帮我捆柴,又帮我放上肩膀。我们两人总是喜欢一起作伴上山与下山。直到我考进大学,我们失去联系。40年后来我有一年回到林甘村,我们互相见了面,也互相不认识。经过互相了解,我们才互相确认。此时世南告诉我,他是那一年结婚的,妻子是谁,生了几个孩子,孩子读书情况,造了多少房子。应说施世南在共产党的领导下,过上了幸福美满生活。在那个年代,通过砍柴并从山上挑回家的劳动,使我的肌肉、骨骼、心脏、血管、消化道健康成长,为今后打下良好的基础,我要感谢施世南的陪伴和帮助。我每年的寒暑假为我母亲备足一年的柴火能源,也要感谢施世南的帮助。

施祖金

是一个孤儿,他也是我的同年朋友,我们是属于林甘“月祥”的后裔。他的父母是早逝的,他已经熬到了解放,也有家屋与田地,但是他的结局是自杀而死。我在考入大学以前,也与施祖金一起砍柴割草的,在高高的山岗上,他喜欢唱走了调越剧唱腔而自唱自乐。我上了大学以后,我们失去联络。有一年我回林甘村,村人告诉我施祖金自杀了。原因是这样的:到了上个世纪60年代,施祖金已经到了结婚的年龄,他看相了一个姑娘。按照习俗,需要送聘礼的。由于施祖金送不出聘礼。这位姑娘就接收了别家的聘礼,嫁给别人家了。为此施祖金想不通,就服毒自杀。他吃下了一种“菜虫药”(实际上是药书上说的“雷公藤”,这种植物根的粉,如撒在菜叶上,虫就不吃菜叶了,所以叫“菜虫药”,此药小剂量可以治疗某些疾病,大剂量可以毒死人的)。由于施祖金是一个没有文化的人,只知道此药可毒死自己,想不到服下此药以后,死去以前是非常地痛苦的。最后的疼痛使他难以忍受,在地上手挖脚踩几乎把泥土都抛起很多,最后痛苦而死。在最近林甘村的施氏族谱里,连他的名字都没有留着。

施林根、施龙德、施天月三兄弟

他们是施世楼的三个儿子。林根要比我大三、四岁;龙德几乎与我同年生,天月要比我小二、三岁。在我的印象里,我们都是我的好朋友。

马海寿

在大路三沅小学读高小时,我们是很亲密的朋友。每逢周末,我们一起从大路小学挑着行李回林甘村,周日下午我们又一起挑着木炭、玉米饼、大米回大路三沅小学上课。

施正和与马园梅夫妇照片,摄于2000

施章义阿叔与阿婶、施正和和马园梅

他们是我们林甘村的祖祖辈辈有难同患、有福同享的邻居。解放以前我们两家(应该说共五家)一起被火烧的一无所有。我们又是一起在原地重建家园。解放后我们又是在新宅基地地另建新屋,我们又是邻居。我们两家是互相鼓励着和支持着如何克服种种困难,如何享受幸福生活的。我们两家是相互之间非常了解的。施章义阿叔与阿婶在克服困难、创建家业方面,一直是我们家的优秀榜样。施正和要比我大三岁,是施章义的独生子,他有一个特大的优点,总是关心着比他年纪轻的弟弟妹妹村友,鼓励他们努力学习。马园梅是施正和的妻子,施月东、施金天、施天海是他们的男孩子,施为萍是他们的女孩子,他们的后裔真是子孙满堂。

马家童及其子马志峰

马家童是与作者年龄相近的林甘村马氏后裔。他实际上是一个学习我父亲做法,又超过我父亲的农民。他们夫妻两人终身有两件事做的非常突出。第一是把自己的后代培养读书,如其子之一马志峰(也是我的同事朋友)不仅读完大学,而且出国攻读博士学位,回国后在上海交通大学任化学系主任与教授,专长于电化学研究领域。其次是他在林甘造房子,他利用钢筋水泥混泥土造了一座四间三层的朝南坐北楼房,将卫生间、厨房间分开,可以说是林甘村最优秀的设计与施工,在上个世纪90年代完成,体现了我国进入小康社会在住房水平上的带头人。我每次回林甘均見面,并回顾我们的生活过程。

施德星

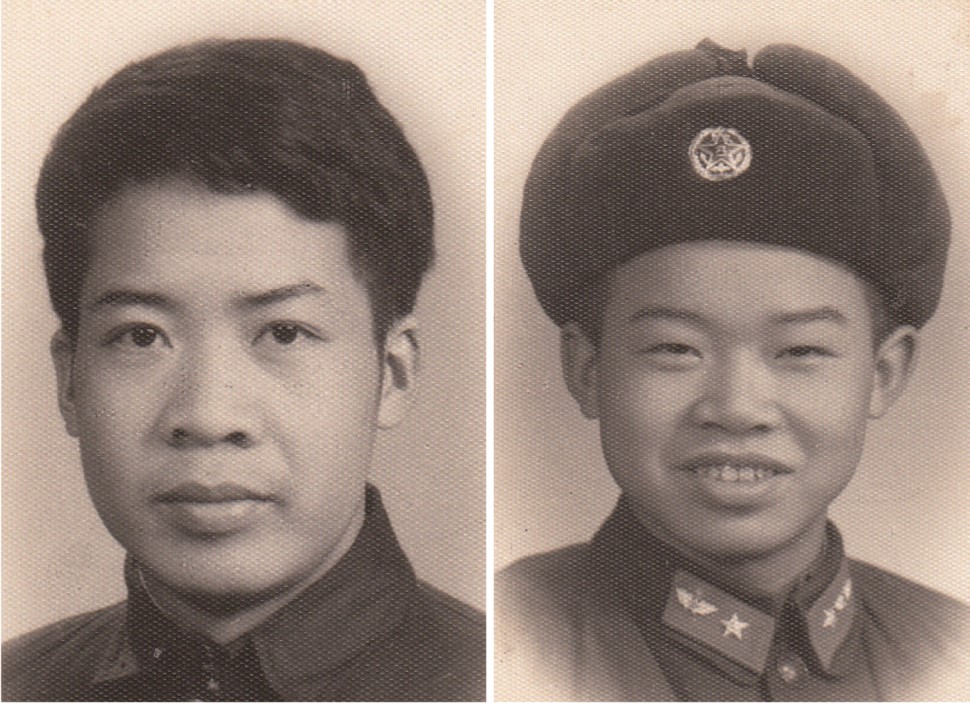

施世清之子、施祖芬之兄。它是一位职业军人。我们在小学时是同学,到读初中以后我们就分开很少联络。在上海我们见过面,并由照片留念。

马齐安

是一位军人,他的军人生涯在上海虹桥机场度过的。在我读大学的时代,平民几乎不乘飞机,所有机场由军队接收管理。马齐安是一位守卫上海虹桥机场的解放军上士。虹桥机场与上海西郊公园相邻,我们通过约会就在虹桥机场和西郊公园会面玩玩。他的哥哥叫马齐竹,是一个老戏演员,他的嗓子极好,武功也好,在东阳县剧团演大花脸的角式(如曹操),我在东阳中学读书时,由于他的年龄要比我大得多,我是当他长辈来往的。马齐安的年龄与我相仿,我们是当作老乡与老乡来往的。在马齐安复原以后,还有马士金、马天华等两位非常英俊的兄弟参军,是“南京路上好八连”的成员,他们日夜保护着上海人民的安全,自己身居闹市一尘不染。还有一位施氏兄弟是英俊的海军施祖义。1968年我结婚以后,我有了家,是我们聚会的地方。

与施德星在上海的照片 |

上个世纪60年代马齐安英姿风貌 |

马士金与马天华

在上个世纪的60、70年代,他们是“上海南京路上好八连”的军人。马士金任该连的司务长,专门负责该连的伙食,每天要踏三轮车出来采购蔬菜副食品与米面之类,可见领导对马士金的信任。因为我们是老乡,我与他们两人经常会面。马天华说,我们的连队的队伍走路时,我们的眼睛不可以观看上海马路上行走的姑娘,如果把眼睛朝上海大姑娘看看,在连队里要吃批评的。可见南京路上的好八连的严格作风,是如何在上海的花花世界里,如何做到一尘不染的,而保卫着大上海最繁华的南京路区域。当年南京路上好八连是毛泽东指定的全国的学习榜样,而马士金与马天华就是在这个连里服役的战士。

施祖义

上个世纪的70年代末期,施祖义在上海的海军服役,我们是老乡,我们也经常会面。该照片留下我们当年的会面景象。

前排自左:施伟、施祖义、施群;后排自左:施永德、黄蕴英(摄于1970年代)

陈山景老师

陈老师永康县后岗头村人。曾经在1949年以前,当任林甘村校的老师数年。虽然在国民党时期,他对我们这一批年幼的儿童的心灵留下重要的烙印。如施德星、施菊仙、施海燕、施纯金、施世模、施祖炎、施振南、施养武、施龙林、马齐府、施周丰等一批学生,经他的教育培养以后,在那个年代我们离开村校,分别进入大路三沅乡校,以及以后又接受中学的教育,分布在全国各地在社会上均担任非常重要的职务,这与他在村校的启蒙教育是分不开的。我们在林甘村校时。放学后陈老师仅仅一个人,住在施氏祠堂的一个房间里,给我们批改作与备课。有一白天上课时,有一条大蟒蛇溜进了我们的祠堂教室,它爬进祠堂的施氏祖先的灵位牌安放处,蛇的身体把灵位牌纷纷倒了下来。陈老师拿了一根长竹竿,去驱赶这条大蟒蛇。蟒蛇又爬上柱子和大屋梁上去,又伸上屋顶,自己逃走进入荒野去了。经过这次惊险的驱赶,陈老师把惊慌中的小学生重新整好队伍坐入各自的座位,继续开始他的讲课和教学。1949年以前陈山景老师对于我们这批儿童的教育与培养,是尽心尽力的。

“八份”优秀革命军人辈出

林甘村的最早施氏祖先有四个儿子,其后裔分别称之为“日、月、乾、坤”四个“祥”,俗称“日祥、月祥、乾祥、坤祥”。“月祥”又称“四份”。“乾祥”又称“八份”,其居民在1949年以前曾经出过为共产党打江山的军人比较多,如施养武和施世禹。1949年以后有施龙林、施祖福、施世安等。施养武与施世禹要比我大得多。他们两人在1949年以前就加入共产党领导的军队,为解放战争立下功勋。施世禹与施祖福是近亲,施祖福与我的小阿姨马朱论结婚后也算是我的近亲。据我所知,施世禹在解放大西北的新疆战役中立下功劳,复原后就留在新疆哈密市做火车站的领导,我们见过一次面。他的女儿已经从医科大学毕业,在上海就职,并在上海落户。由于施养武与施世禹的影响,此后“八份”出了很多军人。如施龙林、施祖福、施世安等军人复原以后,均是地方上的重要技术骨干。如施龙林擅长农村农民的本地医生,施祖福是林甘村面粉厂与轧米厂负责人,施世安是千祥镇畜牧养猪业的负责人。在他们的影响下林甘村从军人员不少。